鋼材のヤング係数|ヤング係数とは何かと合わせてわかりやすく解説

2022年10月20日

鋼材のヤング係数とは、どのようなものなのでしょうか。

この記事では、鋼材を使用したいと考えている開発部の担当者や経営者に向けて、ヤング係数とはどのようなものなのかくわしく解説します。

主な材料のヤング係数の違いについても解説するため、ぜひ参考にしてください。

1.鋼材のヤング係数

一般鋼材にあたるSS材、SN材、SM材などのヤング係数は、205000N/mm2です。

建築においては「2.05× 10^5(N/mm2)」の計算により、ヤング係数は205GPaであるとわかります。

鋼材のヤング係数は一定の値

一般鋼材には、SS材、SN材、SM材などさまざまな材質があります。

これらのヤング係数はいずれも一定であり、205000N/mm2です。

鋼材によって引張強度や降伏点の値が異なる場合もありますが、ヤング係数に違いはありません。

強度の大きい鋼材であっても、ヤング係数は基本的に同じ値になります。

N/mm2以外の単位

ヤング係数の単位は「N/mm2」だけではありません。「kgf/cm2」「MPa(メガパスカル)」「GPa(ギガパスカル)」といった単位で表す場合もあります。

ヤング係数の単位を、N/mm2らPaに変換するとき、N/mm2=MPaで換算を行います。

例えば、一般鋼材のヤング係数は、205000N/mm2=205000MPa=205GPaです。

鋼材の場合、ヤング係数は桁数が多いので、GPaで表記することが多いです。

GPaとN/mm2の換算方法:

- 1GPa=1000 N/mm2

- 1 N/mm2=0.001GPa

2.ヤング係数とは

ヤング係数とは、物体の変形のし易さ(し難さ)を測るための指標です。

ヤング係数が大きければ、その分だけ硬く、伸びにくく、変形しにくいとわかります。

一方、ヤング係数が小さいなら、軟らかく、伸びやすく、変形しやすいということです。

イギリスの物理学者であるトーマス・ヤング氏が定義したため、ヤング係数と名付けられました。

ヤング係数は、「ヤング率」「縦弾性係数」「弾性係数」「弾性率」とよばれる場合もあります。

(参考1)ヤング係数比とは異なる

ヤング係数比とは、鉄筋のヤング係数とコンクリートのヤング係数の比率を表しています。

そのため、ヤング係数とヤング係数比は、まったく異なる指標です。

ヤング係数比を活用すれば、鉄筋とコンクリートに作用する応力を計算できます。

(参考2)物体の硬さを表すヤング係数以外の指標

ヤング係数以外にも、断面二次モーメントや断面係数という指標があります。ヤング係数は、物体の硬さを表すための指標です。

それに対して断面二次モーメントや断面係数は、いずれも物体の断面の形状の特性を表すための指標です。

断面二次モーメントは、曲げる力に対して物体の断面形状がどの程度の硬さをもっているか表します。単位は、長さの4乗です。

一方、断面係数は、曲げる力に対して物体の断面形状がどの程度の強度をもっているか表します。単位は、長さの3乗です。

3.ヤング係数の求め方

ここでは、ヤング係数の求め方について、具体的な計算式を示して解説します。

ヤング係数の計算式

ヤング係数は、ひずみと応力により求められます。応力はひずみに比例しており、「フックの法則」からヤング係数を割り出せます。

「フックの法則」を計算式として表すと、以下のとおりです。

「σ(応力)=E(ヤング係数)× ε(ひずみ)」

金属の試験片を引っ張った場合、ひずみが小さいうちは力を加えるのをやめると試験片が元の形状に戻ります。

ここでは、応力とひずみが比例しています。フックの法則とは、この比例のことです。

ただし、なかには応力とひずみが比例しない材料も存在します。

つまり、鋼材のヤング係数は、鋼材を引っ張ったときに発生するひずみと応力の比例係数を表しています。

以下でさらにくわしく解説するため、参考にしてください。

フックの法則が成り立つ区間を弾性域という

フックの法則が成り立つ範囲は、弾性域とよばれています。

弾性域におけるひずみと応力の比率がヤング係数とよばれており、「E」として表します。

弾性域のヤング係数の傾きが急であるほど、硬い材質です。

一方、ヤング係数の傾きが緩やかであれば、その分だけ柔らかい材質だとわかります。

すでに触れたとおり、各鋼材のヤング係数は一定です。ほかの性質を表す値に違いがあっても、ヤング係数は同じになります。

応力とひずみの関係

金属の試験片を引っ張る力が一定以上に大きくなると、ひずみも比例して大きくなり試験片が元の形状に戻らなくなります。

この境目は降伏点とよばれており、降伏点を超えるとフックの法則は成り立ちません。

降伏点を超えた範囲は塑性域とよばれており、さらにひずみが大きくなって下降伏点に到達します。

下降伏点を過ぎてもさらに力をかけていくと応力が最大になり、最大応力となります。

最大応力がかかるポイントは、引張強度です。

引張強度に到達すると応力に耐えられなくなるため、金属の試験片はやがて破断してしまいます。

このように、応力とひずみの関係は、引っ張る力の大きさに応じて変化します。

上述した式でヤング係数の計算をする際は弾性状態であることが条件

解説したとおり、フックの法則が成り立つのは降伏点までの範囲です。

降伏点を超えて塑性域に入ると、フックの法則に基づく計算式ではヤング係数を算出できません。

ヤング係数を計算するには、弾性状態であることが条件になります。

4.ヤング係数は物体(材料)によって異なる

ヤング係数は材料によってそれぞれ異なります。ここでは、ヤング係数が大きい材料と小さい材料についてそれぞれ解説します。

ヤング係数が大きい材料の特徴

ヤング係数が大きい材料は、鉱物、金属類、セラミックスなどです。一定の力が加わるまでは、ほとんど変形しないという特徴があります。

ただし、加わる力が一定の基準を超えると材料が急に破損するため、注意も必要です。

ヤング係数が大きい材料は、材料が変形すると危険な場所に使用されます。

ヤング係数が小さい材料の特徴

ヤング係数が小さい材料は、ゴム類、樹脂類、木材などです。力が加わると柔軟性を発揮し、力を分散できます。

そのため、ヤング係数が小さい材料は、力がかかっても基本的には破損しにくいと考えられています。

ヤング係数が小さい材料が使用されるのは、柔軟性が必要な場所です。

5.主な材料によるヤング係数の違い(表)

主な材料のヤング係数の違いをまとめると、以下のとおりです。

一般鋼材やアルミなど金属類は、強度が異なってもヤング係数は変化しません。

ただし、金属類という分類のなかで比較すれば、種類ごとにヤング係数はそれぞれ違います。

また、木材についても、種類によってヤング係数が異なる可能性があります。

木材は自然由来の材料であるため、天候や気温によってもヤング係数が変化する点に注意が必要です。

コンクリートのヤング係数は、一定ではありません。コンクリートのヤング係数は、以下の計算式で求められます。

「Ec(ヤング係数)=3.35 × 10^4 × ( γ / 24)^2× ( Fc / 60 )^1/3 = 2.26 ×10^4」

γはコンクリートの単位体積重量です。Fc(設計基準強度)が大きければ、ヤング係数も大きくなります。

近年は、より強度の高いコンクリートを作るための研究も進められています。

当社材のヤング係数

ここでは、当社で扱っている鋼材のヤング係数を解説します。

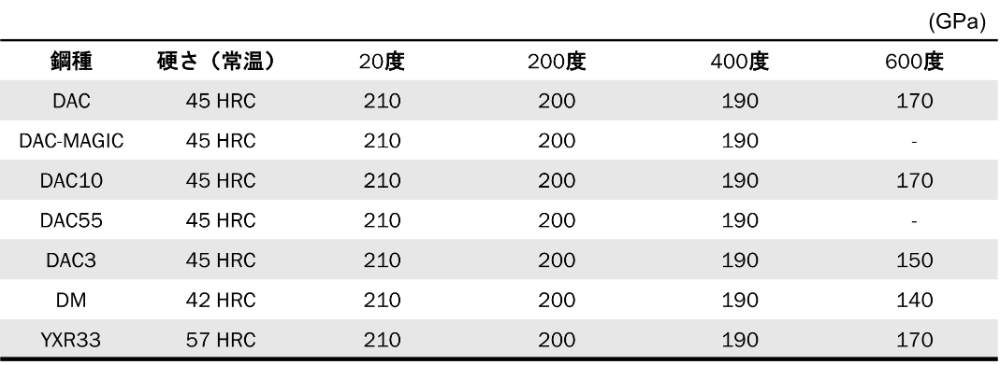

YSS熱間加工用工具鋼とYSS冷間加工用工具鋼について、それぞれのヤング係数を解説します。

YSS熱間加工用工具鋼の弾性係数を鋼種ごとにまとめると、以下のとおりです。熱間加工を行うため、温度別に弾性係数を示しています。

- ※上記の特性値は、代表的な値であり、保証値とは異なりますのでご注意願います。

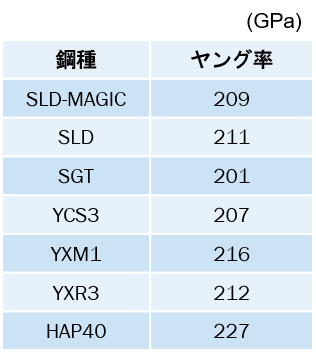

YSS冷間加工用工具鋼のヤング率を鋼種ごとにまとめると、以下のとおりです。冷間加工を行うため、室温でのヤング率のみを記載しています。

- ※上記の特性値は、代表的な値であり、保証値とは異なりますのでご注意願います。

6.まとめ

ヤング係数を確認すれば、その材料の硬さや変形しにくさなどを把握できます。

ヤング係数はフックの法則に基づいて算出されており、一般鋼材では値が一定です。

鋼材の使用を検討するうえでは、ヤング係数の考え方についても正しく理解しておきましょう。

弊社は厳選した原料による清浄度の高い鋼材料の開発力や、伝統的な製鉄技術を用いた製品やサービスを提供しています。

弊社の金型材料(YSSヤスキハガネ)は、用途に応じて原料の組み合わせや比率を変え、

独自の溶解精錬技術と熱間加工技術を駆使して製造しております。

また、お客様のご要望や製品用途に合わせた最適な材料を提案しております。金型材料をお探しでしたら、まずは弊社にお気軽にお問い合わせください。

当社の製品に関するご相談やご質問は、お問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。

- ※YSS、ヤスキハガネ、DAC、DAC-MAGIC、YXR、SLD、SLD-MAGIC、SGT、YCS、YXM、HAPは、

株式会社プロテリアルの登録商標です。